Pourrais-tu te présenter en quelques lignes pour les lecteurs qui ne te connaissent pas ?

Je suis un artiste Guadeloupéen, né à Pointe à Pitre en 1967, je vis et je travaille depuis 1999 à Fort de France où j’enseigne à l’école des Beaux Arts. J’ai fait le choix de vivre et travailler dans la Caraïbe en faisant le pari fou de voir un jour s’abolir la distance entre centres et périphéries.

J’ai obtenu mon diplôme des Beaux Arts en 1990 à l’école de la Martinique soit un an après Les Magiciens de la Terre – exposition manifeste organisée par Jean Hubert Martin au Centre Georges Pompidou et à la Grande Halle de la Villette. Cette école née de la volonté du poète Aimé Césaire est la seule école d’art des DFA (Départements Français d’Amérique) et cette situation géopolitique n’est pas sans incidence sur son fonctionnement et son histoire. En effet, dès l’origine, cette école s’est retrouvée prisonnière de discours idéologiques pas toujours lucides des véritables enjeux de la création artistique et de la place de l’art dans une société post coloniale. La question reste ouverte quant au statut des sociétés antillaises des DFA ; peut-on vraiment, dans le cas de ces îles, parler de sociétés post coloniales ?

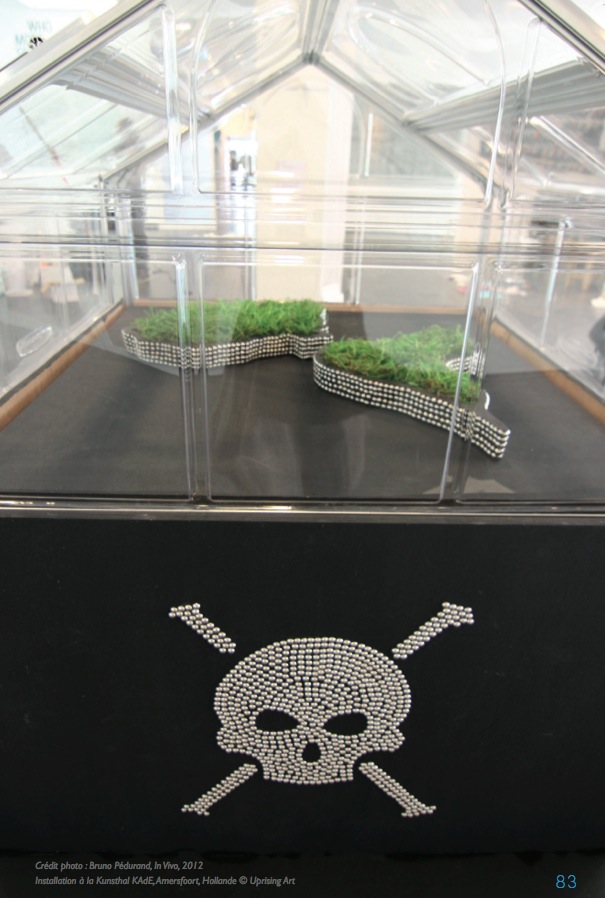

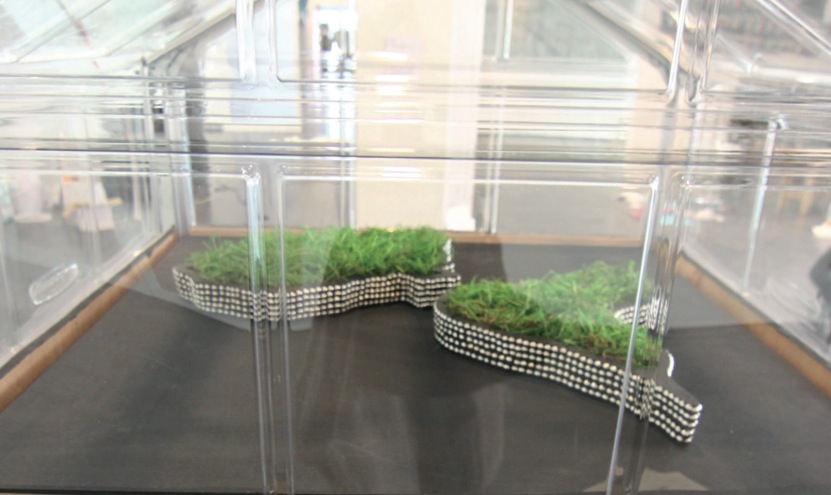

L’année dernière, l’exposition Who More Sci-Fi than Us s’est tenue à la KAdE d’Amersfoort.Tu y as présenté la pièce In Vivo. Cet alliage du poison, symbolisé par la tête de mort, et de l’herbe bien vivante et qui continue à pousser, est à la fois contradictoire, violent et poétique. Que voulais-tu exprimer par cette création ?

Mon intention était avant tout de pointer du doigt le problème des pesticides utilisés dans les bananeraies et particulièrement celui du chlordécone, qui a provoqué une situation de quasi génocide sanitaire en Guadeloupe et en Martinique. Mais mon travail, comme celui de beaucoup d’artistes, reste ouvert et polysémique donc le propos va au-delà de ce problème de santé publique pour envisager la dimension éthique de toute entreprise humaine.

L’évidente contradiction à l’œuvre dans In Vivo renvoie aux contradictions inhérentes au devenir des sociétés modernes. La croissance ne peut s’embarrasser de considérations bioéthiques. Quand bien même nous n’ignorons pas les conditions de travail épouvantables des mineurs centre africains chargés de l’extraction du coltan nécessaire à la fabrication de nos indispensables smartphones. […] Sans pour autant m’ériger en donneur de leçons je m’interroge cependant sur les notions de pouvoir et de responsabilité. Nous participons tous de la marche du monde avec cependant l’intime conviction d’être totalement impuissant face aux évènements qui l’agitent. L’apathie quasi générale de nos populations face au scandale du chloredécone me pousse à m’interroger sur la distance qui nous sépare du réel et de notre capacité à interagir avec ce dernier. L’art peut offrir un hors champ qui autorise l’interrogation et la mise à distance.

Mon travail ne requiert pas l’adhésion mais plutôt l’attention, d’où la violence de l’interpellation.

Tes œuvres sont-elles des récipients de mémoire ? Une mémoire individuelle ou collective ?

Il est vrai que j’utilise souvent dans mon travail des registres iconiques qui font directement allusion aux discours idéologiques qui ont façonné tout au long de l’histoire le discours dominant dans les sociétés créoles post esclavagistes.

La notion de devoir de mémoire s’est imposée d’elle-même à moi tant elle revient souvent dans la doxa antillaise. Face à l’amnésie imposée par le système esclavagiste, s’est forgée, comme par un réflexe de résistance ou de résilience, la conscience collective du devoir de mémoire. Beaucoup de mes œuvres comme celles du projet Amnésia interrogent de façon critique, voire caustique, ce que pourraient être les éléments constitutifs d’une mémoire collective antillaise.

Est-ce que le syncrétisme a un rôle important dans tes sources d’inspiration ? Comment allies-tu éléments traditionnels et d’autres plus contemporains ?

Lors d’un voyage à Cuba en 1998, j’ai eu l’occasion de participer à une cérémonie d’initiation à la Santería. Cette rencontre m’a fait prendre conscience des différences profondes qu’il y avait entre les populations de la Caraïbe malgré l’histoire coloniale que nous avons en partage. J’éprouve par principe une certaine méfiance vis-à-vis des religions à cause de cette tendance qu’elles ont à annihiler l’esprit critique et le libre arbitre, mais dans le cas de la Santería force est de reconnaitre que le syncrétisme y est d’une grande lisibilité et la liberté individuelle respectée.

La majeure partie de mon travail artistique interroge la part et l’incidence du sacré et du profane sur les comportements humains dans nos sociétés.

Quels sont tes projets ?

En ce moment je travaille sur un projet de sculpture monumentale pour un appel à candidature pour la prochaine biennale d’art contemporain de Martinique. Sinon je poursuis dans l’atelier un ensemble de boîtes lumineuses autour du concept d’hétérochronie développé par Michel Foucault.

Clelia Coussonnet

pour Uprising Art

Interview disponible sur le blog : blog.uprising-art.com/

Uprising est un projet co financé par le programme européen Interreg IV