Une urbanisation en patchwork

urbanisation en patchwork|

urbanisation en patchwork|

Une urbanisation en patchwork

Du fait de sa position géographique – extrême nord des Petites Antilles, et extrême est des Grandes – Saint-Martin est peut-être plus que toutes les autres îles de la Caraïbe, un carrefour migratoire. L’aménagement du territoire, intrinsèquement lié à l’évolution démographique, résulte des installations successives de différentes populations.

Texte Lise Gruget – Photo Fanny Fontan / Hans Lucas

« On a la chance à Saint-Martin d’avoir le site archéologique le plus ancien des Petites Antilles », avance Christophe Hénocq, archéologue natif de l’île, actuellement chargé de mission scientifique à la Collectivité de Saint-Martin. C’est en bord de mer que s’installent les premiers habitants de Saint-Martin, originaires du Venezuela. Des fouilles effectuées dans les années 2000 ont révélé la présence de populations méso-indiennes (voir encadré) sur le cordon dunaire de Baie rouge 3350 ans avant J.C. « On ne sait pas trop si ces gens vivaient sous les arbres ou s’ils possédaient de petits abris de fortune qui n’ont pas laissé de traces dans le sol comme des poteaux qu’on retrouve plus tard », poursuit-il. Ces populations, tournées vers la mer et qui se déplacent en fonction des ressources, se nourrissent principalement de poissons et coquillages. Elles vont peu à peu occuper tous les cordons dunaires de la partie française : de Marigot à la Baie Orientale, où la découverte d’un site démontre qu’ils vivaient encore là 400 ans avant Jésus Christ.

Hope Estate, le plus ancien village

Si les premières, semi-nomades, préfèrent occuper le littoral, les suivantes, de langue Arawak, à l’ère du néo-indien, s’installent à l’intérieur des terres. « Le village le plus ancien de Saint-Martin (vers 550 avant J.C) est le site de Hope Estate qui n’a pas été découvert là où se trouve la zone commerciale actuelle, mais sur un morne à une cinquantaine de mètres d’altitude », explique Christophe Hénocq. C’est la présence de ravines et donc d’eau qui motive le choix d’implantation de ces hommes et femmes arrivés en pirogue du Venezuela. Pour structurer l’espace (roches gravées, lieux cérémoniaux, carbets…), ils défrichent et transportent de la terre. Ils importent entre autres iguanes et singes verts, maniocs et patates douces. Autour d’Hope Estate gravitent des sites satellites, aménagés pour la pêche : sur l’îlet Pinel (sous le Yellow Beach), mais aussi à Grand Case, Cul de Sac et à la Baie orientale. Entre 250 et 700 après J.C, ils migrent de l’intérieur des terres vers le bord de mer et notamment à l’anse des Pères, où débouche la ravine de Colombier. Puis à partir de 700 après J.C, au néo-indien récent, ils s’affranchissent de la contrainte de la proximité d’une source d’eau en fabriquant des puits qu’ils creusent dans le sable et dont ils contiennent les parois à l’aide de céramiques. Des traces physiques du passage de Taïnos (provenant des Grandes Antilles) jusqu’en 1650 après J.C, notamment à Baie Rouge, prouvent que Saint-Martin était déjà un véritable carrefour des civilisations.

L’ère des plantations

Ce traité est à l’origine du mythe fondateur de Saint-Martin et du manteau partagé.

Christophe Hénocq

Les colons européens arrivent quant à eux à partir des années 1620, à Great Bay (Philipsburg, dans l’actuelle partie hollandaise). Alors qu’une poignée de Français et de Hollandais cohabitent dans le Sud de l’île, les Espagnols débarquent en 1638 pour prendre possession du territoire, font quelque 200 prisonniers, installent des garnisons et érigent la première fortification (Fort Amsterdam) afin de garder le monopole de la récolte du sel. Quelques Français et Hollandais parviennent à s’enfuir derrière les mornes et s’installent respectivement à French Quarter (Quartier d’Orléans) et Dutch Quarter entre lesquels sera tracée la future frontière. Lorsqu’en 1648 les Espagnols abandonnent leur position, Français et Hollandais signent un traité visionnaire de coopération : le traité de Concordia. « Ce traité est à l’origine du mythe fondateur de Saint-Martin et du manteau partagé », souligne Christophe Hénocq.

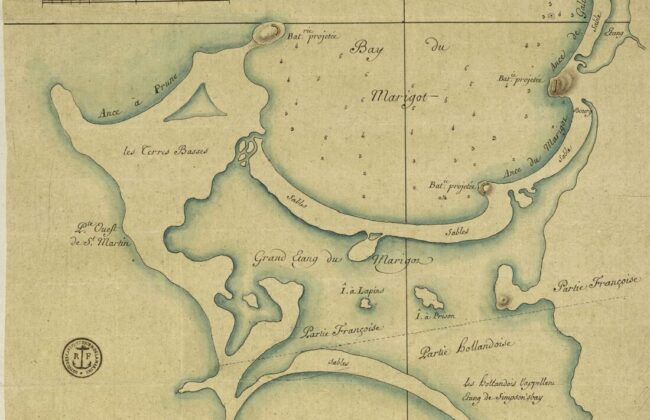

La signature du traité accélère la colonisation. Les terres sont louées ou vendues aux Européens. Ils cultivent le tabac, le coton et l’indigo. À partir de 1650, le Nord de l’île est divisé en quatre quartiers par l’administration française de l’époque : le quartier du Roi (d’Orléans), le quartier de la Grande Case, le quartier du Colombier et le quartier du Marigot. Great Bay demeure le principal port d’exportation jusqu’au XVIIIe siècle. À partir de 1750 se développe la culture de la canne et l’industrie sucrière, reposant sur le commerce triangulaire et l’esclavage. Les parties basses sont plantées en canne et les parties hautes, montagneuses, sont aménagées en terrasses pour les autres cultures et l’élevage. Les murets en pierre sèche séparent les parcelles et retiennent l’eau.

Lire aussi | Aéroport de Grand Case : un lifting nécessaire mené à bien

Hameaux et maisons bourgeoises

Les villages prennent forme autour des plantations (Estates) et de leurs usines, ainsi que des étangs où la récolte du sel se poursuivra jusqu’en 1951 à Grand Case. On construit une route pour acheminer les productions vers le port de Great Bay, mais aussi désormais, celui de Marigot. Sur cette route du Roi, des points de contrôle (Cripple Gate, Red Gate, etc.) sont installés. L’apogée de la culture de la canne date de 1850 où l’on dénombre 35 sucreries actives en partie française et 32 en partie hollandaise. Les petits villages d’esclaves autour des sucreries deviennent des hameaux (actuels lieu-dit), donnés aux esclaves affranchis après l’abolition. « C’est ainsi qu’est né, par exemple, le hameau de St James, à flanc de colline, sur des terres difficiles à cultiver », explique Christophe Hénocq. Il en va de même pour ceux de Saint-Louis (Free Town), Hameau du pont, etc.

L’actuel chef-lieu de la partie française se structure peu à peu. La construction du Fort Louis démarre en 1789 en même temps que la prison en contrebas et domine une petite centaine de cases en bois. Puis en 1808, sous Napoléon, des ingénieurs dressent un plan cadastré de Marigot. Les familles de planteurs font construire des maisons bourgeoises au style colonial. On peut encore en voir certaines, rue de la République (jadis Grand rue), derrière laquelle sera bâtie l’église catholique en 1841.

L’ère du béton

Le lagon de Simpson Bay qui délimite Marigot à l’Ouest est alors à quelques enjambées à peine de cette artère qui constitue le cœur de ville. Et ce jusqu’au début des années 70 où l’on profite de la construction de la Belle Créole et de la fermeture de la passe de la pointe du Bluff pour draguer la passe de Sandy Ground et remblayer le lagon. Ce qui restera un tas de sable jusqu’au début des années 80, vendu principalement aux métropolitains, plus nombreux depuis l’installation de la sous-préfecture en 1964, devient progressivement le nouveau centre-ville de Marigot. Les nouveaux bâtiments, en béton, n’ont plus rien à voir avec l’architecture de la vieille ville, conçue pour résister aux aléas climatiques. « À l’inverse des villages français qui se développent à partir du cœur de ville de manière centrifuge, Marigot s’est développée de manière centripète. La ville moderne se situe là où il y avait l’eau », analyse Christophe Hénocq. En plus du Beau Séjour (1937), principalement fréquenté par les fonctionnaires, les premiers hôtels touristiques voient le jour, d’abord La Samanna en 1955, puis Le Pirate en 1964 et un peu plus tard le Beach, la Belle Créole, etc.

En parallèle de la construction de la Belle Créole, les ouvriers venus de Guadeloupe s’installent à Sandy Ground. Sur cette bande de sable située entre la mer et le lagon, et qui était jusque-là constituée principalement de champs divisés en parcelles cultivées par les habitants de Saint-James, se multiplient les constructions sans permis ni titre de propriété. À partir de la loi Pons (1986), les lois de défiscalisation accélèrent l’urbanisation de Saint-Martin. Si le phénomène profite au BTP, l’économie s’oriente massivement vers le tourisme. Fleurissent ainsi les gros complexes hôteliers en béton et leurs larges baies vitrées. Les chambres, conçues dès le départ comme des studios, seront ensuite revendues et louées à l’année. Nombreuses résidences d’aujourd’hui sont ainsi les hôtels d’hier. La partie française passe de 8 000 habitants au début des années 80 à aujourd’hui près de 40 000. Pour faire face à cette explosion démographique, on construit établissements scolaires et logements sociaux, majoritairement en zone inondable. Aujourd’hui, à quoi ressemble Saint-Martin ? Depuis 30 ans et le passage de l’ouragan Luis en 1995, elle s’est développée à un rythme soutenu, dopée par les programmes de défiscalisation, la course au profit immédiat et le besoin de construire rapidement toujours plus de logements. L’absence de règles d’urbanisation strictes a empêché toute impression de pittoresque, contrairement à Saint-Barthélemy ou à Saba. L’architecture hétéroclite, marquée par un agrégat de couleurs et de designs aux influences diverses, est à l’image du melting pot qui constitue l’actuelle société saint-martinoise. De même que se juxtaposent villas de luxe et cases en tôles. Un décor de cinéma grandeur nature, à la fois grandiose et curieux, où la construction s’est longtemps affranchie de son environnement et dont les faiblesses ont été brutalement révélées par une nouvelle catastrophe naturelle en 2017. Une épopée moderne en somme, fidèle à l’histoire caribéenne, où tout est encore possible, même le meilleur.

Lire aussi | Des aménagements clés pour le développement économique

| Périodes archéologiques caribéennes Le méso-indien :c’est l’équivalent du mésolithique en Europe, où on observe un mélange de pierre taillée et de pierre polie. Le néo-indien : cela correspond au néolithique et à l’apparition de l’élevage, de l’agriculture et de la céramique. “Ici, à St-Martin, le néo-indien c’est quand on commence à trouver des céramiques et des trous de poteaux d’habitation dessinant des plans de carbets qui étaient les maisons en bois construites par les Arawaks”, décrit Christophe Hénock. |